百善家苑

项目推荐

微信扫一扫,关注我们

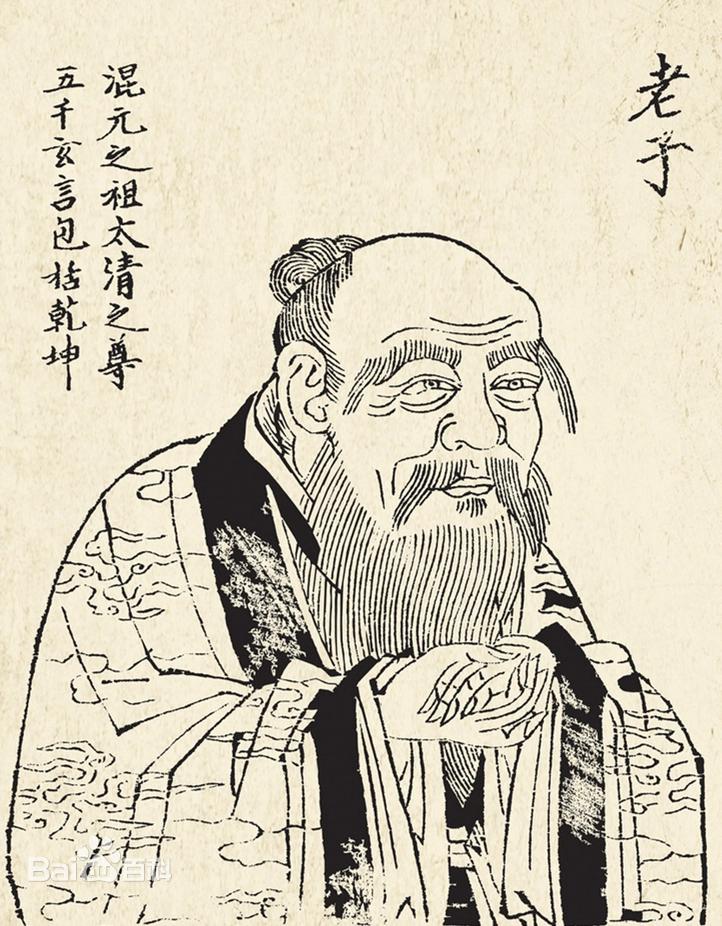

守藏室里的烛光与青牛背上的善念

2025-08-15 15:01

来源:本站

按:洛阳是一座拥有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史的千年古都,是华夏文明的重要发祥地和核心载体。慈善自古传承至今已融入到了中国人的血脉里,中国人骨子里从不缺善意。近期,我们从古文典籍里挖掘整理了洛阳历史上的慈善名人的慈善故事,不定期在总会网站“洛阳历史上的慈善名人”栏目予以刊发。也请读者朋友给我们提供和撰写洛阳慈善名人故事在洛阳慈善网站刊用,共同为宣传慈善人物、讲好慈善故事、弘扬慈善文化奉献文字力量。

老子,姓李名耳,是周王室掌管珍贵典籍的守藏室史官。这位博学的智者,不仅知识渊博,更以一颗如“上善若水”般的心默默践行着善举,他的慈善,深深刻着道家智慧的烙印。

作为掌管天下典籍的史官,老子深知智慧的宝贵。他的“慈善”首先体现在知识共享上。守藏室里浩如烟海的典籍,本是王室秘藏。但老子并非简单看管,而是对有求学之心者敞开大门(虽可能受限,但体现其态度)。孔子入周问礼于老子,便是明证。老子乐于将深奥的哲理、历史的智慧分享给诚心求教者,这如同“水利万物”,滋养思想,不私藏,不求回报。这份“知识慈善”,惠及了无数像孔子这样的求道者。

当老子心系病危老母,辞官西行返乡时,骑青牛过函谷关的故事广为人知。途中,他的善行也悄然发生。史料虽未详载具体事迹,但我们可以想象,秉承其“常善救人,故无弃人”(《道德经》27章)的信念,沿途若遇困窘之人,谦和的老子定会伸出援手。他的帮助,必如“善行无辙迹”(27章),自然而低调,不宣扬,不强求,体现了“不争之德”。就像他为后世留下的“网开三面”般的智慧启迪(虽为商汤典故,但精神相通),给予生路,不强取。

回到家乡,母亲已逝。面对巨大悲痛,老子并未沉溺于绝望。他通过深刻的哲学思考(“以智统情”),领悟生死自然之道,从巨大的情感痛苦中解脱出来,重新振作。这看似是他个人的修行,实则为他人提供了一种面对苦难和失去的智慧方法。他随后将自己的领悟分享给家将、侍女,开导他们,帮助他们理解情感与理智的关系,化解悲伤。这是一种更深层次的“慈善”——用智慧启迪心灵,使人获得内在的安宁和解脱,远超简单的物质救济,体现了“既以为人己愈有”(81章)的辩证智慧。

最终,老子在函谷关应尹喜之请,留下了不朽的《道德经》。这部著作的核心思想——“无为”、“不争”、“上善若水”、“常善救人”、“生而不有,为而不恃”——本身就是一份无价的慈善瑰宝。它教导后世统治者应“以百姓心为心”(49章),避免苛政扰民(减轻征敛),教导世人修养身心、包容万物、与自然和谐共处。这份思想遗产,泽被后世两千余年,引导着无数仁人志士去实践真正的、符合天道的慈善,其影响之深远,是任何物质善行都无法比拟的。这就是老子最大的“慈善”——以智慧之火,点亮了通向和谐与仁爱的心灵之路。

他的善行,如同守藏室里摇曳的烛光,虽不明亮夺目,却默默照亮求知者的路;如同青牛西行留下的足迹,虽不着痕迹,却播撒了“利万物而不争”的善念;更如《道德经》的五千真言,虽玄奥深邃,却为后世奠定了慈善伦理的形上基石,让善行有了“道”的指引,其泽如涓涓流水,绵长不息。